扇子(申熙基に献ず)およびその他十三点

素田孫在馨 – 書法を芸術にした人

素田孫在馨(1903-1981)は文字を芸術にした人です。単なる筆の技術者でなく、韓国書法を時代の芸術に押し上げた企画者兼実践者、精神を残した教育者でした。

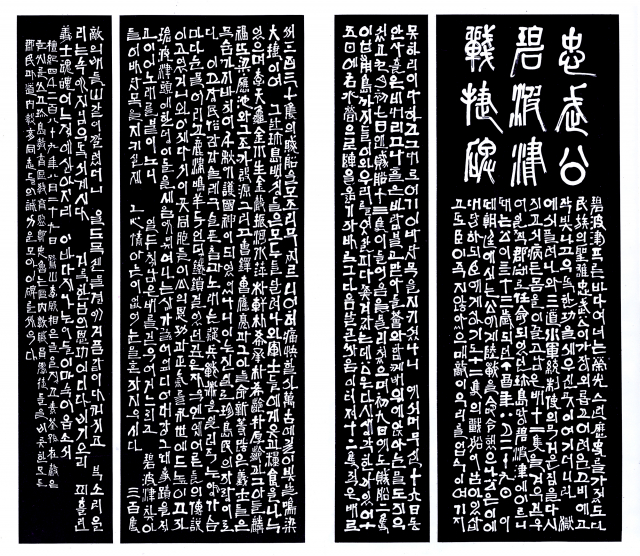

展示室には彼の様々な書法作品があります。漢文と韓文、隷書と草書、形式は多様ですが、すべての筆先に一貫した節制と気概、造形感覚が生きています。

素田の文字は端正でも装飾的でもありません。しかし一画一画に重厚な生命力が流れています。伝統書法を深く習得し、時代の呼吸と韓国的美感を加えて近代書法の独自流派を完成させました。

孫在馨を理解するには作品だけでなく、彼が作った概念と実践も見なければなりません。「書芸」—今日自然に使うこの言葉は、孫在馨が文字を芸術として認識し社会確立しようとした実践中で定着した概念です。

朝鮮時代まで文字は「書画」や「筆道」と呼ばれ、文人の教養修養領域に留まっていました。しかし彼は断固言いました。「文字は芸術である。」

彼は筆と墨の美学を現代美術ジャンルに押し上げ、展示を開き本を出版し後学を育て、その精神を制度と日常に浸透させました。

珍島の素田美術館は彼が愛し情熱を注いだ人生の延長線上にあります。号「素田」は「白い畑」の意味で、空いた場所に新たに書き育てるという意味を持ちます。

その炎は文字として残り、弟子の筆先を通じ続けられ、今この展示室壁面で生きて息づいています。筆は止まりましたが、精神は続いています。

展示室には彼の様々な書法作品があります。漢文と韓文、隷書と草書、形式は多様ですが、すべての筆先に一貫した節制と気概、造形感覚が生きています。

素田の文字は端正でも装飾的でもありません。しかし一画一画に重厚な生命力が流れています。伝統書法を深く習得し、時代の呼吸と韓国的美感を加えて近代書法の独自流派を完成させました。

孫在馨を理解するには作品だけでなく、彼が作った概念と実践も見なければなりません。「書芸」—今日自然に使うこの言葉は、孫在馨が文字を芸術として認識し社会確立しようとした実践中で定着した概念です。

朝鮮時代まで文字は「書画」や「筆道」と呼ばれ、文人の教養修養領域に留まっていました。しかし彼は断固言いました。「文字は芸術である。」

彼は筆と墨の美学を現代美術ジャンルに押し上げ、展示を開き本を出版し後学を育て、その精神を制度と日常に浸透させました。

珍島の素田美術館は彼が愛し情熱を注いだ人生の延長線上にあります。号「素田」は「白い畑」の意味で、空いた場所に新たに書き育てるという意味を持ちます。

その炎は文字として残り、弟子の筆先を通じ続けられ、今この展示室壁面で生きて息づいています。筆は止まりましたが、精神は続いています。